海外留学を考えている方は、海外の大学や高校などを受験する際に英語資格が必要になります。最近では、イギリスやオーストラリアだけでなくアメリカやカナダ、そしてマレーシアなどの学校でも入学基準として、IELTS(アイエルツ)のスコアを求められることが増えています。その際に必要になるスコアがBand 4.0〜5.5になります。

いざ学習をスタートすると、「市販の対策本を見てもどうしていいのかわからなかった」という話をよく耳にします。大手英会話スクールや高校の先生では対応が難しいのも事実です。私はグループと個人レッスンで5年近くIELTSを教えてきた経験をもとに対策方法やポイントを解説していきます。特にBand4.0〜5.5レベルの対策を得意としています。今回は、Band4.0を取るためにどのように勉強すれば良いのかをお伝えしていきます。

IELTS4.0のレベルはどのくらい?

IELTS4.0の難易度はいったいどのくらいなのでしょうか?目安としては英検®︎準2級〜2級くらい(CEFR A2 〜 B1)となります。特に準2級を持っていたとしても、準備なしでいきなり受験しても4.0の取得は非常に厳しいです。

IELTSは、TOEICやTOEFLなどと同様に、全レベルの受験生が同じテストの問題を解く必要があります。つまり、初級でも上級でも全員が「英語のフルマラソン」に参加しなければならないと言うことです。仮に英検®︎2級を持っていたとしても、本来の実力がスコアに反映されるためには準備が必要になります。

Band 4.0

https://www.eiken.or.jp/ielts/result/pdf/interpretation-of-ielts-bandscores-j.pdf

慣れた状況おいてのみ、基本的能力を発揮できる。 理解力、表現力の問題が頻繁にみられる。複雑な言語は使用で きない。

そもそも何問くらい正解するとBand4.0が取れるの?

リーディングとリスニングともに、Band4.0に必要な正解数は40問中10〜12問です。「適当に答えを書いても10問くらい行くだろう」と模試で試したこともありますが、決してそんなに甘くはありません。まずは自分のスコアに何問必要なのか、そして対策する際はどの問題で点を取るべきなのかを知る必要があります。

| Band Score | Reading(Academic) | Listening(Academic/General) |

| 9.0 | 39 – 40 | 39 – 40 |

| 8.5 | 37 – 38 | 37 – 38 |

| 8.0 | 35 – 36 | 35 – 36 |

| 7.5 | 33 – 34 | 32 – 34 |

| 7.0 | 30 – 32 | 30 – 31 |

| 6.5 | 27 – 29 | 26 -29 |

| 6.0 | 23 – 26 | 23 -25 |

| 5.5 | 19 – 22 | 18 – 22 |

| 5.0 | 15 – 18 | 16 – 17 |

| 4.5 | 13 – 14 | 13 – 15 |

| 4.0 | 10 – 12 | 10 – 12 |

| 3.5 | 8 – 9 | 8 – 9 |

| 3.0 | 6 – 7 | 6 – 7 |

| 2.5 | 4 – 5 | 4 – 5 |

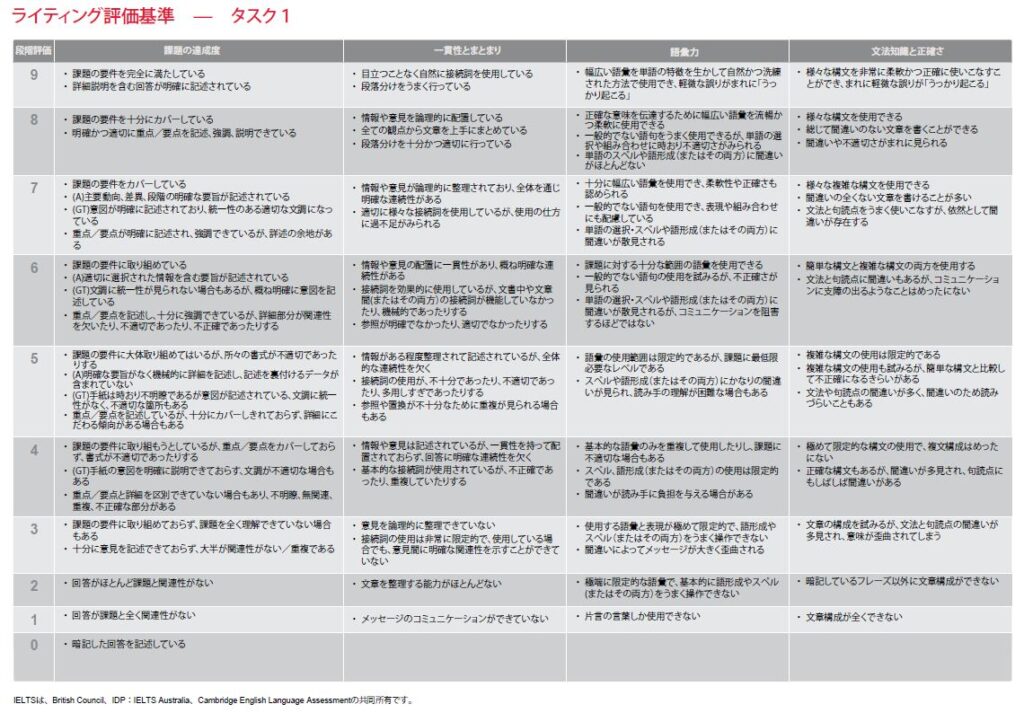

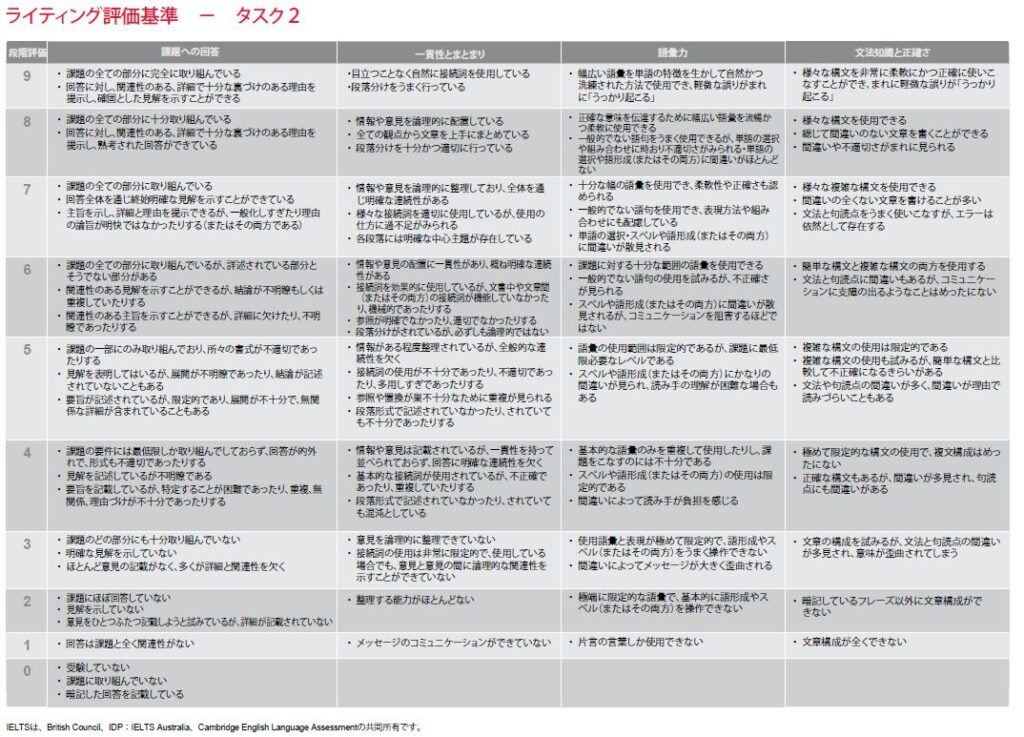

ライティング

ライティングの評価基準は下記のようになっています。問題2問とも、Band4.0取るためには、書式などは不完全でも、文法や語彙が乏しくても、ある程度問題に取り組んでいて内容がある程度伝わるレベルである必要があります。こちらも書式やアイデア出しのポイントを押さえることで対策が可能です。

スピーキング

英検と同様に面接形式のスピーキングテストを受けて、自分に関する身近な内容、そして社会的な意見を問う問題があります。前半の身近な内容のみ答えられれば、Band4.0は取得が可能です。

どんな手順で対策すればいいの?

ほとんどの受験者が本番試験の難しさに圧倒されてしまうのは事実です。そこで、Apple Englishでは「ライティング」から対策をしています。個人差はありますが、Task1はコツを知っていると進歩を実感できるテストです。しかも、このレベルならでの学習アプローチがあります。

問題形式を知り、どの問題で何問正解する必要があるのかを把握してください。問題形式ごとに解法をシンプルな問題でわかりやすく教えます。

ライティングTask1の書式を覚えるところから始めて自信をつけてもらいます。同時に、イギリス英語の発音とスペリングを一致させる、アカデミック・リーディング基礎と多読トレーニングを行って英語の基礎力も上げていきます。必要な方には「英文法やり直し」も行います。

この段階に入る前に「模試」あるいは「本番試験」を経験してもらいます。その結果から、スコアに必要なポイントを特定してピンポイントに対策します。演習は繰り返しを重視した反復練習だから、問題を解いて終わりにはしません。